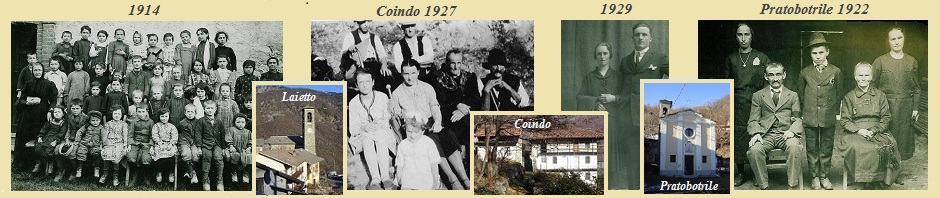

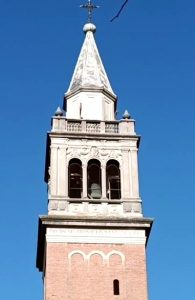

La campane della Chiesa di Condove con quelle delle Chiese di Mocchie, Frassinere, Maffiotto e Laietto sono la musica dei nostri paesi, delle nostre valli, del nostro paesaggio. Le valli del Sessi e del Gravio l’accolgono, e la restituiscono come echi tutt’intorno.

Da tempo immemorabile l’uso delle campane è espressione religiosa della comunità ecclesiale, strumento di richiamo per le celebrazioni liturgiche e per altre manifestazioni della pietà popolare, e segno che caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana e di singoli fedeli.

Le campane sono il nostro presente, non solo il nostro passato, hanno scandito la nostra vita di paese e di montagna. Erano loro a dire quando rientrare in casa dai campi, quando era il tempo della preghiera e dell’andare a messa. Ma erano anche le voci sentinella che gridavano per annunciare gli incendi e in molti casi venivano usate per scoraggiare l’arrivo della tempesta.

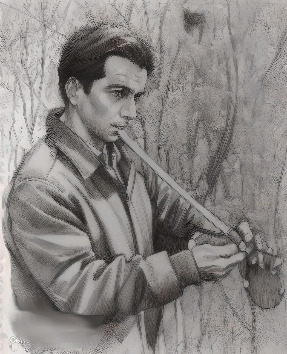

Suonare le campane è molto faticoso, spiega un anziano campanaro, oggi ci sono quelle meccanizzate che facilitano il compito; ma, quando c’è da farlo a mano, si suda ed anche parecchio. È una questione di testa, nerbo e volontà insieme: fatica muscolare e assoluta concentrazione mentale, per coordinarsi a dovere nei movimenti, in un ideale, unanime tensione al raggiungimento della perfezione esecutiva. Forse si contano sulle dita di una mano quelli che dal basso, udendo quei rintocchi festosi e solenni insieme, immaginano chi potrebbe nascondersi sulla sommità, tanto è entrata ormai nella mentalità comune l’idea delle campane elettrificate, tanto è andata scomparendo, in parallelo, la figura del campanaro.

La vita del popolo montanaro delle valli del Sessi e del Gravio è stata scandita dal suono delle campane. Ancora da bambini s’imparava a comprendere i messaggi lanciati alla popolazione dai suoni provenienti dal campanile delle chiese: dal timbro e dal tono di voce dei bronzi usati si capiva se si trattava dell’annuncio di una nascita, di una morte, dell’inizio di una funzione religiosa, della scuola, dell’Ave Maria mattutina e serale, della sosta per il pranzo o del Vespro.

Era uno spettacolo vedere il campanaro in azione. Lassù, nella torre campanaria, è come una gran festa che si sprigiona dalla forza delle braccia aggrappate alle grosse funi fatte di ruvida corda intrecciata; che riversa la sua intensità sui batacchi e, attraverso questi ultimi, si riverbera solenne nelle piazze, nei vicoli, dentro le case delle borgate più alte. Un lavoro stancante, per il notevole sforzo che comporta, in certi periodi e situazioni un’attività che mette a dura prova la stessa resistenza fisica: d’inverno, al freddo pungente e d’estate esposti al sole cocente.

Il campanaro faceva sempre viaggiare la stima e l’amicizia di pari passo con una serietà sul luogo del lavoro rigorosa: tra una scampanata e l’altra, pertanto, erano benvenute battute scherzose, risate e sorrisi, simpatiche pacche sulle spalle. Ma quando arrivava il momento di cominciare, scendeva un silenzio colmo di concentrazione. È il conto alla rovescia, prima che il più maestoso dei rintocchi desse il via all’emozione del concerto. Quello del campanaro è un sapere antico da tramandare e riscoprire.

Pur non essendo un vero e proprio mestiere quella del campanaro sacrista era un’incombenza quotidiana normata da una rigida cadenza temporale. Le competenze tecniche richieste, apprese dall’esempio pratico fornito dai più esperti non consentivano di improvvisare. Il controllo sociale sull’operato del campanaro era rigido se non altro perché tutti i compaesani potevano udire quotidianamente i rintocchi delle campane e dare giudizi sulla bravura o meno del campanaro. Per provvedere alle varie serie di rintocchi previste in una giornata occorreva una larga disponibilità di tempo. A causa di ciò il mestiere di campanaro, attività tipicamente maschile, era in genere delegato ad anziani ormai fuori dalle attività produttive oppure a ragazzi adolescenti.

Il suono delle campane aveva anticamente, oltre alla funzione liturgica, anche una funzione sociale e la vita dei paesi era regolata da questo suono, sia giornalmente che nelle occasioni straordinarie. Come minimo le campane venivano suonate tre volte al giorno: in quelli feriali iniziava con l’Ave Maria del mattino.

Il suono dell’Ave Maria era ed è il suono che per il credente si fa invito a rivolgere il suo pensiero a Dio all’inizio del nuovo giorno, una speranza per un lavoro proficuo e sereno, mentre per tutti segna l’inizio ufficiale dell’attività lavorativa. Tenendo conto che pochi erano i possessori di un orologio sul posto di lavoro, il suono dell’Angelus a Mezzodì, avvisava i contadini nei campi e tutta la popolazione che era giunta l’ora di ritornare alle proprie case e sedersi attorno al desco o comunque di sospendere per un momento il pesante lavoro e consumare il loro frugale pasto all’ombra di un filare se nella vigna o sotto ad un gelso se in un prato, preceduto da un attimo di silenzio in piedi e con il cappello in mano rivolti verso la Chiesa. La giornata trovava poi il suo culmine con il rintocco dell’Ave della sera che concludeva il lavoro nei campi e il ritorno di uomini e bestie alle loro case

Nei giorni di vigilia e in quelli festivi, o con i rintocchi o con il suono a distesa, le campane regolavano tutti i momenti della giornata, dalle messe del mattino ai vespri del pomeriggio. Perfino durante la messa solenne le campane venivano suonate anche al momento dell’elevazione.

Le campane si utilizzavano anche per annunciare il triste trapasso dei montanari: due tocchi e due rintocchi per i defunti maschi, due tocchi e un rintocco per i morti di sesso femminile; è un suono mesto e lento che saluta e accompagna all’ultima dimora un componente della grande famiglia civile e religiosa, un componente della Comunità. Possiamo immaginare per un attimo che anche le campane abbiano un cuore. I loro rintocchi, i loro suoni, dall’alto del campanile scendono come lacrime sulla bara che si sta avvicinando al campo dei santi e si unisce al pianto di tutta la famiglia Parrocchiale.

Il suono più temuto era quello della campana a martello che indicava lo scoppio di un incendio o qualche grave avvenimento chiamando tutti al soccorso. Il suono più bello delle poche campane rimaste sui campanili delle nostre montagne, ricordano ancora gli anziani, è stato quello che nell’aprile 1945, ha annunciato la fine dell’ultima guerra. Il servizio del campanaro veniva ricompensato con l’offerta di un pranzo quando capitava nelle parrocchie più lontane. Per lui c’era anche qualche altro introito in occasione dei funerali o dei matrimoni; erano cose da poco, ma, allora, negli anni cinquanta del primissimo boom economico tutto faceva comodo.

Venendo ai nostri giorni, considerato il totale cambiamento delle liturgie, i moderni sistemi di comunicazione, la diversa e ridotta partecipazione della gente alle funzioni e l’età non più giovanissima degli ultimi campanari, si è scelto di elettrificare il suono delle campane in diverse parrocchie per evitare che i nostri campanili diventino un silenzioso pezzo da museo. Da qualche tempo però si presentano difficoltà e problemi in parte dovuti alle mutate condizioni della vita, in parte a pregiudizi ideologici, e in parte alle norme civili in materia di inquinamento acustico e le campane sono obbligate a ridurre al minimo la durata e il volume del suono. Inoltre il suono delle campane normalmente non si esegue prima delle ore 7 e dopo le ore 22, ad eccezione della Veglia Pasquale, della Notte di Natale ed eventuali ricorrenze concordate con l’Autorità ecclesiastica.

Gianni Cordola