TRATTI DI VITA QUOTIDIANA NEL 1900-1905 AL COINDO E LAIETTO

Erano i primi anni del secolo scorso (1900 – 1905) ma per gli abitanti del Coindo piccola borgata montana del Comune di Mocchie in Valle Susa era ancora il Medioevo. Ciò che accomuna questa gente è la povertà e la paura: una miseria fiera perché capace di gesti di solidarietà e di indignazione, di chi lavora duramente nei campi 10 o 12 ore al giorno per assicurare la sopravvivenza di tutti, in un mondo comunque duro e vede minacciare la propria esistenza dalla durezza delle condizioni di vita. I viottoli e le mulattiere, percorse da muli e asini, sono le uniche vie di comunicazione tra le borgate e il paese di fondo valle più vicino: Condove. All’apertura del secolo nelle città permangono i segni drammatici della contrapposizione di una classe sociale, gli operai contro la borghesia che è la classe dominante aggiunta all’arretratezza femminile, dal diritto di famiglia legato al primato del marito, dalle morti per parto allo sfruttamento salariale.

Per conoscere meglio la vita in quel periodo è opportuno sapere che nel 1900 l’Italia aveva 33.653.000 abitanti, Torino 329.691 e Mocchie 2.611, il pane costava 0,45 £/kg, la pasta 0,56 £/kg, la farina di granturco 0,25 £/kg, la farina di grano 0,43 £/kg, la carne 1,30 £/kg, il latte 0,26 £/l, lo zucchero 1,54 £/kg, 10 sigarette 0,18 £, un giornale 0,05 £ (un soldo), un operaio guadagnava 1,5÷2 £ al giorno ed una donna 0,80÷1 £ al giorno per giornate lavorative di 11÷12 ore e settimana di 6 giorni. Il salario di un contadino era sulle 0,60 £/giorno. La Fiat era stata fondata nel 1899 ed il 29 luglio 1900 un anarchico G. Bresci aveva assassinato il Re d’Italia Umberto I°.

Testata del primo settimanale diocesano “Il Rocciamelone” del 11 dicembre 1897, diventerà dieci anni dopo “La Valsusa”

Nel 1905 vivevano al Coindo le famiglie di:

- Cordola Giovanni e Cordola Melania-Emilia con 5 figli più 2 sorelle e 2 fratelli di Giovanni;

- Cordola Francesco e Liay Teresa con 5 figli (altri 3 erano già mancati prematuramente);

- Cordola Carlo e Vinassa Ferdinanda con 5 figli (altre 3 figlie erano già sposate);

- Cordola Giuseppe (figlio del precedente Carlo) e Cinato Maria coi primi 2 figli;

- Cordola Antonio e Vercellino Angela con 5 figli;

- Cordola Massimo e Bonavero Marianna coi primi tre figli e la madre di Massimo;

- Cinato Stefano e Cordola Maria;

- Cinato Carlo e Versino Margherita coi sette figli.

Percorriamo la strada alla scoperta della vita al Coindo e Laietto attraverso undici tappe:

…. Le abitazioni e la vita d’ogni giorno …….. La stalla …….L’alimentazione ……. La sera ……. Il matrimonio ……. Nascita e battesimo ……. I bambini e la scuola ……. I bambini e il gioco ……. La befana ……. La morte ……. Le malattie ….

LE ABITAZIONI E LA VITA D’OGNI GIORNO

Le case d’abitazione erano, in generale, povere casupole di pietra intonacata parzialmente soltanto all’interno con copertura in lose, composte generalmente da una cucina col camino e la stalla al piano terreno, una o più stanze (dove si dormiva in molti) col fienile al piano superiore e in qualche caso la cantina interrata, le finestre erano molto piccole.

Non c’era l’elettricità e la luce era data da lampade a olio di noci, petrolio o dalle candele di cera (molto costose in quel tempo), che si stava ben attenti a non consumare.

I mobili erano pochi: letti, cassapanche e qualche armadio nelle stanze. In cucina si trovavano tavoli, sgabelli o panche, una madia per il pane e altri cibi , una trave alla parete con la stoviglieria attaccata ai chiodi, il camino e la stufa. D’altra parte tutta la vita della famiglia si svolgeva fuori, nel lavoro dei campi e quando si era in casa, si stava in cucina o, al più, nella stalla. Le stanze da letto erano riservate al dormire.

I vestiti: generalmente erano di canapa e cotone o fustagno, rari gli abiti di lana, si calzavano zoccoli di legno oppure rozze scarpe con molte toppe: in ogni casa c’era sempre qualcuno che si improvvisava ciabattino , ingegnandosi ad aggiustare suole e tacchi. Gli uomini nelle feste portavano sempre sul capo un cappello di panno o feltro con la falda ed un nastro intorno alla fascia, il gilè abbottonato in alto, il fazzoletto annodato intorno al piccolo colletto della camicia e la giacca. Per ripararsi dal freddo erano frequenti pesanti mantelle nere in cui gli uomini si avvolgevano. Le donne vestivano con abiti semplici : una ampia sottana, un corpetto, una cuffia o fazzoletto in testa a coprire i capelli lunghi raccolti a crocchia sulla nuca e uno scialle per coprirsi le spalle. Per le solennità o andando alla messa coprivano il capo con qualche bel fazzoletto di lana a tinte vivaci.

I vestiti “della festa” di una volta – A sinistra Giuglard Marianna in una foto di fine ‘800, a destra Liay Alberto e Cordola Maddalena con due figli in una foto del 1909

Non c’era l’acqua nelle case, non c’era elettricità e, per il bagno la scelta variava da un campo all’aria aperta dietro un cespuglio, o una piccola costruzione col tetto di frasche staccata dalle case con funzione di gabinetto o la stalla dove le mucche, all’occorrenza, potevano avere lo stesso impellente bisogno del malcapitato e, quindi, inondarlo di urina. La stalla rimaneva comunque l’ultima scelta anche perché chiunque poteva entrare in qualsiasi momento mettendo in imbarazzo tutti e due.

Come si faceva a vivere senz’acqua? Come avevano fatto per migliaia di anni tutti quelli che ci hanno preceduto. In cucina c’era uno o più secchi che si andava a riempire d’acqua alla fontana. Un fiasco, invece, veniva riempito un po’ prima del pranzo direttamente alla sorgente, perché l’acqua da bere era così più fresca. Questo compito, in generale, spettava ai bambini della famiglia: “Va a prendere l’acqua che mangiamo!” Questo era il comando che mio padre da piccolo si sentiva rivolgere da mio nonno che conosceva, in famiglia, solo l’imperativo. E, con il suo bel fiasco in mano, via alla sorgente, che non era proprio vicina, ma ci voleva una mezz’ora di tempo tra andata e ritorno.

Per lavarsi, si riempiva il catino d’acqua. Durante i mesi invernali nella stufa o sul camino, acceso dalla mattina alla sera, vi era sempre un paiolo d’acqua a scaldare di circa 5 litri, per cui almeno nei mesi freddi c’era sempre acqua calda disponibile. Solo il sabato si svolgeva la cerimonia del bagno completo, dentro una grande tinozza, che veniva piazzata nella stanza più calda (la cucina) o in alternativa nella stalla, e ci si lavava lì, a turno. Però, dopo due bagni l’acqua veniva cambiata. In estate ci si lavava con l’acqua scaldata dal sole.

I pochi che in camera da letto avevano un catino e una brocca, al mattino d’inverno trovavano l’acqua trasformata in ghiaccio, perché le stanze non erano riscaldate. Come unico sistema per avere meno freddo nel letto c’erano le pietre riscaldate nella brace del camino ed avvolte in un panno, usate soprattutto per gli anziani. Non ci si fermava mai, se non appunto all’ora della cena consumata in religioso silenzio sopraffatti più dalla stanchezza che dai profumi delle minestre, che bollivano e ribollivano nel paiolo di rame appeso nel camino sotto lo scoppiettante rumore e lo scintillio della legna secca, conferendo ai cibi quel particolare sapore che solo la cottura a “legna” sa dare.

Il montanaro che un tempo viveva con quel poco che la montagna offriva svolgeva prevalentemente un’attività agricola. Ma l’altitudine, la configurazione geografica della Valle del Sessi ed il clima costituivano un insieme di condizioni poco propizie a tale attività. Le colture tradizionali (segale, avena, patate) erano la base dell’alimentazione del montanaro, e necessitavano di molte cure, come anche l’allevamento del bestiame, bovino e ovino.

Quelle attività impegnavano l’uomo durante la maggior parte dell’anno, con il ritmo delle stagioni che fluivano sui mezzi della sua sussistenza. Inoltre si preoccupava, senza delegare ad altri, di ripulire il sottobosco, di sistemare la diffusa rete dei sentieri, di incanalare le acque piovane, di ripristinare i muretti a secco, senza pretesa di vedersi riconosciuto il suo lavoro dai contributi di qualche ente, bensì riscontrando e usufruendo dei benefici pratici di cui egli si era reso artefice, convinto che la sua opera sarebbe servita ai figli e ai nipoti che ne sarebbero seguiti.

Di anno in anno provvedeva a prepararsi la legna per quello successivo, attento alle fasi lunari e alle diverse proprietà delle essenze a disposizione. Ciascuno sapeva di avere un ruolo utile nell’interesse di tutti. Da una parte c’erano l’asprezza della vita, la povertà, la mortalità infantile, gli incidenti e l’emigrazione… dall’altra la tranquillità, la pazienza, l’aiuto reciproco, lo spirito comunitario,… le speranze, le illusioni, e l’orgoglio.

Il trasporto della legna e del fieno, aveva come protagonista la “lesa”, la caratteristica slitta di legno usata per trasportare carichi sulle mulattiere alpine: nel ripercorrere le rotaie scavate dalle discese di questo antico mezzo di trasporto si colgono le vicende più autentiche fatte di lavoro e di fatica, elementi di un mondo di lavoro e di tradizioni nel quale l’uomo era in grado di adattarsi all’ambiente, creando una cultura materiale capace di rispondere alle sue quotidiane necessità.

Al Coindo ed al Laietto la mattina del 24 giugno, non mancavano mai porte di case e stalle con del ramoscello di noce appeso allo stipite, si adornavano così le case, con fronde di noce traendone responsi propizi dal sussurrare delle foglie al vento e dal loro avvizzire lento o veloce. Usanza pagana risalente probabilmente alla ritualità celtica (Litha solstizio d’estate) poi cristianizzata e trasformata nel “ramoscello di noce di San Giovanni”, noce che fiorisce verso la fine di giugno e porta i gustosi frutti in autunno. Le poche usanze tradizionali erano soprattutto religiose: notevoli le funzioni della Settimana Santa. I suoi riti occupavano molte ore della giornata, con un particolare coinvolgimento emotivo di persone di tutte le età. I ragazzi con speciali strumenti di legno (le raganelle), potevano e dovevano fare un gran baccano, rappresentando le forze del male, mentre le campane erano legate (ferme), il giovedì e il venerdì santo. Molto attesa la benedizione Pasquale delle case con particolare riguardo per le stalle e gli animali; il prevosto di Laietto doveva inerpicarsi fino alle più sperdute borgate e alpeggi d’alta montagna. È diventato aneddoto quanto capitò all’alp Anselmetti verso il Collombardo. Il prete Don Giovanni Battista Margaria, priore di Laietto dal 1902 al 1938, era stanco e anche se vicino all’alpeggio non se la sentiva più di salire e allora gridò al margaro che di lassù l’attendeva: – Ehi! Ti posso benedire di quaggiù! – Al che il margaro alzando in alto una bella toma gli gridò di rimando: – Va bene, ma questa puoi anche vederla di laggiù! -.

Altri usi erano legati alle varie scadenze ed eventi della vita parrocchiale e famigliare: le feste religiose di S.Vito patrono di Laietto, quella di S. Antonio abate il 17 gennaio per la benedizione degli animali, la tradizionale festa del 2 agosto al Collombardo, battesimi, sposalizi e funerali.

I giovani attendevano con ansia le poche scadenze annuali per fare un po di allegria. Così si salutava il carnevale con due momenti distinti: le «Dëspresie» o le «Busaje» e le «Barbuire». Si cominciava il giorno dell’Epifania, alternativamente si eseguiva una delle prime due, ovvero un anno si facevano “Le Dëspresie” (i dispetti – piccoli furtarelli eseguiti la notte precedente con restituzione il giorno dopo davanti la chiesa) e l’anno successivo “Le Busaje” (una pubblica presa in giro davanti alla chiesa), si chiudeva con “Le Barbuire”, vale a dire i personaggi mascherati nella domenica grassa. Protagonista era il Pajasso, che portava con sé un bastone alla cui sommità era legato un gallo: questo e altri personaggi si divertivano a spaventare i paesani e a far scherzi, soprattutto alle ragazze, vere destinatarie della festa. Dopo balli, schiamazzi e finte morti si giungeva al momento culminante della rappresentazione: il Pajasso, tagliando la testa al gallo (che nel frattempo era stato appeso ad un albero) ammazzava se stesso, decretando la morte del Carnevale, la fine dell’inverno e l’arrivo della primavera, in un rituale di fecondità e prosperità per il nuovo anno. Altre occasioni di allegria per i giovani erano le feste patronali, i mercati, le fiere e festeggiare la coscrizione di leva con balli e sbornie se possibile.

LA STALLA

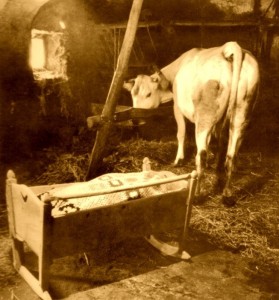

La stalla era l’ambiente simbolo del montanaro che, nelle pratiche agricole e nel volgere delle stagioni, perpetuava gesti e usanze secolari. Allora la stalla svolgeva molteplici funzioni: era un ricovero per animali, ma, nella stagione fredda anche un luogo di socializzazione, stanza da letto e caldo giaciglio per ammalati ed anziani.

Nei primi anni del 900 al Coindo, ma anche in tutte le altre borgate della Valle del Sessi ogni nucleo famigliare aveva una piccola stalla, ed ognuna ricoverava pochissimi capi di bestiame (generalmente un paio di mucche e qualche pecora o capra). C’erano quelle di “Djàn d’la bërzera”, “Carlin”, “Cetch”, “Gilin” e altre. La vita era molto dura: d’estate le famiglie che avevano più animali salivano all’alpeggio, d’inverno giù alla borgata accompagnati da un fedele cane pastore. La pratica dell’allevamento del bestiame era fondamentale per la sopravvivenza della comunità alpina. I bovini e i caprini erano prevalentemente utilizzati per la produzione di latte mentre gli ovini per il latte, la carne e la lana. Non mancano gli avicoli: galline ovaiole e qualche volta anche palmipedi.

L’alpeggio è una pratica molto antica, che risponde a necessità economiche e tecniche a un tempo, sia perché permette di sfruttare la produzione foraggera di alta montagna, inutilizzabile in altro modo, sia perché irrobustisce gli animali e li rende più resistenti alle infezioni, particolarmente alla tubercolosi, portando ad una migliore qualità dei prodotti zootecnici. Essa consisteva nel trasferimento, per l’intero periodo estivo, del bestiame e della famiglia in baite a quote più elevate tra i 1400 e 1800 metri e coincideva solitamente con il periodo che va da metà maggio a inizio settembre. I fabbricati d’alpeggio erano molto primitivi, realizzati con pietrame a secco e tetto in lose. La tipologia variava molto in funzione dell’estensione dei pascoli, il clima, la disponibilità idrica, i materiali da costruzioni disponibili in loco. Le famiglie utilizzavano ciascuna una propria baita con una piccola stalletta e altri due vani per la lavorazione del latte e le funzioni abitative. Con le pietre raccolte sui pascoli si realizzavano anche lunghi muri di confine (per evitare sconfinamenti e controversie). Si costruivano poi i muri a protezione (dal bestiame) dei prati da sfalcio e degli orti, quelli di protezione (del bestiame) dai salti di roccia e burroni.

L’ALIMENTAZIONE

Il pane che si consumava a tavola era nero di segale. Era seminata un anno si ed uno no alternando la coltivazione delle patate. Il pane era fatto con l’impasto classico di farina, acqua, sale, lievito (lievito naturale riprodotto da un precedente pezzo d’impasto che si era lasciato riposare e prendere una naturale acidità sotto un piatto rovesciato in un angolo della dispensa) e patate bollite e schiacciate (come se si dovessero preparare degli gnocchi). Già, la patata, perché quest’ultima conferiva al pane una certa freschezza e permetteva una conservazione più lunga nel tempo (non lo si faceva tutti i giorni ma poche volte l’anno e nelle ricorrenze). Abitualmente, giornalmente o a giorni alterni, secondo il numero dei componenti della famiglia, si preparava una grossa pagnotta con un impasto di farina di segala anche mista ad altri farinacei disponibili che a tarda sera veniva cotta nel focolare seppellendola sotto le braci ancora accese e la cenere, residui della legna bruciata durante il giorno; dopo qualche ora ne veniva fuori una pagnotta piatta di colore piuttosto scuro, dura e non sempre cotta, impregnata di cenere; si lasciava appena raffreddare, si puliva con uno strofinaccio e quindi veniva messa nella madia.

Per condire si usava il burro o in qualche caso l’olio di noce (l’olio di oliva a quei tempi era una rarità). I cibi di ogni giorno erano: polenta, minestra (dove abbondavano patate, castagne, cipolle e legumi), in inverno qualche foglia di cavolo, in estate qualche bietola e i prodotti dell’orto.

Grande importanza aveva il latte: era riservato ai bambini ed ai malati o usato come ingrediente per cuocere castagne e legumi, ma fondamentalmente veniva usato per fabbricare burro e formaggi, assai rinomati data la bontà dei pascoli, sia per uso famigliare che come prodotto da vendere o scambiare.

Sull’argomento formaggio è bene sapere che già nel 1477 nelle pagine del “Summa lacticiniorum” (testo di medicina che tratta della fabbricazione del formaggio) di Pantaleone da Confienza si affermava che i migliori formaggi provenivano dalla Valle di Susa. La frutta esclusivamente quella locale di stagione mele, pere, prugne e ciliegie selvatiche tenendo presente che i frutti migliori venivano portati al mercato settimanale di Condove.

Un discorso a parte meritano le castagne: si raccoglievano e si facevano seccare. Una volta seccate si pestavano in piccole quantità per volta. Con le castagne macinate si faceva una polenta che entrava sovente nel menù settimanale oppure si consumavano secche, cotte in zuppa con il latte.

La fame era tanta e sempre arretrata. Le uova non si toccavano perché venivano vendute al mercato per potere comperare il sale, la carne compariva in tavola due o tre volte l’anno ed era di pecora o pollo. Altro prodotto, che al contrario ha sempre risalito la montagna, è stato il vino, sempre molto gradito al montanaro, e la cui produzione locale era limitata a poche aree e complessivamente modesta. E’ ben noto, del resto, quale ruolo occuparono, nella monotona e povera vita di borgata, l’osteria e le abbondanti e ripetute bevute con gli amici.

La conservazione degli alimenti era un problema molto serio, quelli deperibili venivano consumati in giornata o, al massimo nei due giorni successivi. Altri alimenti potevano essere messi sotto sale, sotto il grasso della sugna oppure essiccati o affumicati. Erano sistemi di conservazione degli alimenti che duravano da millenni e che continuano a durare e che hanno permesso all’uomo la sua crescita . Dobbiamo però anche ricordare che a causa della cattiva conservazione degli alimenti erano frequenti i casi di tenia o vermi intestinali. Il tenore di vita degli abitanti del Coindo, doveva essere duro, sia per le fatiche, sia per la scarsità di cibo. Pure, nonostante tanti disagi e scarsità di cibo, la gente, che superava le molte malattie e ne restava immunizzata, cresceva robusta e longeva. Per i nostri antenati, il rimedio più diffuso e più consueto al bisogno è stato tuttavia sempre quello dell’emigrazione stagionale, temporanea o definitiva spesso verso la Francia, emigrazione finalizzata alla ricerca di un lavoro nei mesi morti dell’inverno. Un fenomeno particolare è stato sempre rappresentato dalle ragazze che, numerose, andavano a fare le domestiche ( “andare a servizio” si diceva allora) presso famiglie benestanti dei paesi della bassa Val di Susa o di Torino.

LA SERA

Da novembre, quando la luce spariva sotto una fitta coltre di nuvole basse e la notte si faceva buia come la pece, davanti al camino, illuminati da una fioca luce proveniente da una lucerna, c’era ben poco da fare. Ci si riuniva nella stalla più grande della borgata. Ognuno portava la propria sedia e la propria lucerna. Gli uomini giocavano a carte, le donne chiacchieravano filando la lana, i giovani, sotto l’occhio vigile dei genitori, approfittavano di questa promiscuità per parlare d’amore. Ma chi si divertiva di più erano i bambini che, liberi come fringuelli saltavano a perdifiato sul fieno, oppure giocavano con le ombre prodotte dai lumi e, quando erano presi dalla stanchezza, ascoltavano le favole che venivano narrate da qualcuno che conosceva l’arte del racconto e li faceva rimanere a bocca aperta parlando di orchi, lupi, masche, streghe e castelli fatati. Le vicende delle masche erano l’argomento principale durante le veglie invernali in un ambiente permeato di riferimenti alla superstizione di questi esseri in cui confluivano le caratteristiche delle streghe e dei fantasmi, ma anche quelle degli spiriti dispettosi, più che malvagi. In contrapposizione agli spiriti maligni i vecchi raccontavano del corteo di fate al Civrari, monte tra le valli di Susa e di Viù, ove le leggiadre creature avevano il loro luogo di ritrovo per sottrarsi alla curiosità degli umani.

Le mucche, felici di questa compagnia, con il loro fiato, riuscivano a riscaldare l’ambiente meglio di un calorifero. Il forte odore che proveniva da tutta questa umanità non disturbava più di tanto le narici dei presenti, avvezzi a ben altri effluvi. Poi, a una certa ora, qualcuno dava un segnale e, in pochi minuti, sparivano tutti nelle loro case, lasciando infine i ruminanti alla loro intimità. E i bambini, ebbri di felicità, affrontavano il gelo delle camere da letto e sprofondavano immediatamente in un sonno ristoratore.

IL MATRIMONIO

II matrimonio è sempre stato considerato, specie per la tradizione montanara, un avvenimento di grande rilievo non solo per coloro che dovevano pronunciare il fatidico “sì”, ma pure per parenti ed amici che partecipavano con estremo entusiasmo e calore a questo evento. Molto spesso il giorno delle nozze lo si passava all’interno dei confini domestici, con i parenti più prossimi e con un certo numero di usanze e rituali che, a grandi linee, sono state sempre presenti nelle varie realtà dei paesi della nostra montagna e che stanno ora diventando tradizioni sempre più sconosciute. Volgiamo ora uno sguardo al passato per vedere come si svolgeva il matrimonio a quei tempi e come le usanze erano diverse da oggi.

Innanzi tutto i promessi sposi s’incontravano solitamente la sera dopo cena davanti a casa o nelle stalle, ma comunque sempre vicino a genitori, parenti e conoscenti. Solamente la domenica ci si poteva vedere liberamente (se di libertà si può parlare) nella piazza del Laietto davanti la chiesa, prima o dopo la messa. Se un ragazzo ed una ragazza “si parlavano” significava che tra di loro vi erano serie intenzioni. Quando si riteneva che i due fidanzati fossero preparati per intraprendere la vita matrimoniale il padre, od entrambi i genitori dello sposo, si recavano a casa della futura nuora per chiederne ufficialmente la mano. Spesso in quell’occasione, oltre a fissare la data del matrimonio, si parlava anche dei vari compiti delle due famiglie o dei novelli sposi, come ad esempio la preparazione del corredo. La sposa portava, infatti, solitamente in dote un misero corredo – confezionato da lei personalmente sotto le direttive della madre – che in genere comprendeva due lenzuola, due federe e qualche asciugamano.

Nella maggior parte dei casi, la sposa doveva “andare in casa”, cioè andare a coabitare con la famiglia dello sposo, dove era previsto che la suocera comandasse in tutto e per tutto. Accadeva anche che sotto lo stesso tetto (ed anzi nella stessa stalla) convivessero diversi nuclei famigliari, sia pure parenti. Lo sposo doveva invece iniziare a costruire da solo, al massimo seguendo i consigli del falegname del paese, il mobilio della camera, ossia il letto e un piccolo guardaroba dove riporre il corredo nuziale.

La sposa vestiva solitamente con un abito molto semplice, bianco solo dopo la seconda guerra mondiale e, talvolta, poteva indossare un velo in testa; l’abito dello sposo, il più delle volte, era scuro e molto spesso, conclusa la cerimonia, rimaneva per tutta la vita, l’unico abito elegante (il leggendario abito della festa).

Stante la rottura dei rapporti tra Chiesa e Stato (situazione che verrà normalizzata coi Patti Lateranensi del 1929), i cattolici generalmente si sposavano due volte: in Comune ed in Chiesa. In Comune perché il Codice Civile del 1865 stabiliva che avesse effetti civili soltanto il matrimonio celebrato con la dichiarazione delle parti di volersi prendere in marito e moglie ricevuta dall’Ufficiale dello stato civile e seguito dalla pronuncia dello stesso che erano uniti in matrimonio. In Chiesa per non vivere in peccato mortale. La stessa Chiesa fin dal 1866 preoccupandosi degli inconvenienti derivati dal matrimonio civile, stabiliva che “per evitare vessazioni e pene e pel bene della prole, che altrimenti dalla laica potestà non sarebbe riconosciuta legittima e per allontanare ancora il pericolo di poligamia, si ravvisa opportuno che dopo aver contratto legittimo matrimonio avanti alla Chiesa si presentino a compiere l’atto imposto dalla legge civile”. Il motivo di questo “consiglio imposto” veniva dal timore che, una volta sposati in Chiesa, i coniugi, ormai marito e moglie davanti a Dio, trascurassero di sposarsi secondo il rito civile, con gravi ripercussioni sulla famiglia. Il matrimonio religioso si celebrava nella Chiesa di Laietto partecipato da parenti ed amici. Dopo qualche tempo (una o più settimane, i miei genitori Anselmo Cordola e Giuseppina Pautasso ad esempio si sposarono in Chiesa a Laietto il 26 maggio e in Comune a Mocchie il 14 giugno) si celebrava la cerimonia civile al Comune di Mocchie in modo riservato, assistevano solo i genitori e i testimoni. Qualora una coppia devota alla Chiesa si fosse prima unita con il rito civile i giovani, pur essendo marito e moglie, tornavano alle rispettive case paterne; nessuna convivenza fino al matrimonio religioso. Quando una ragazza si sposava, una tradizione goliardica di queste borgate era di consegnare agli eventuali pretendenti rifiutati la crusca bagnata (mangime delle galline). Gli amici dello sposo, la notte prima delle nozze, imbrattavano la porta di casa del pretendente rifiutato con la crusca bagnata, uno scherzo dal significato chiaro: sei un pollo.

Il mattino delle nozze, lo sposo, accompagnato dai suoi parenti, si recava in corteo a casa della sposa dove veniva offerto il bicchierino. All’ora prestabilita ci si avviava verso la Chiesa, il corteo procedeva in questo ordine: sposa e padre, sposo e madre, madre della prima e padre del secondo, testimoni, parenti ed amici in coppia. In tempi più antichi il corteo procedeva con la sposa accompagnata da un fratello o da uno zio, seguito dallo sposo anch’egli accompagnato da un fratello o da uno zio. La persona che accompagnava la sposa “la vendeva” e la persona che accompagnava lo sposo “comprava” la sposa. Dopo la cerimonia, la sposa veniva accompagnata a casa dallo sposo. La suocera accoglieva la sposa consegnandole il mestolo in segno di benvenuto.

Come si potrà facilmente capire il viaggio di nozze a quei tempi non esisteva, si poteva al massimo considerare tale il tragitto che andava dalla casa della sposa a quella dello sposo. Per quanto, invece, riguarda il regalo, esso è un’usanza diffusasi soltanto verso il 1930. Prima, se venivano fatti doni, erano solamente regali in natura utilizzati proprio il giorno delle nozze; quali: uova, dolci o torte – rigorosamente fatte in casa – o, “se andava bene”, una gallina. Il “giorno più bello della vita”, come abbiamo visto, veniva trascorso dai nostri antenati con estrema semplicità ed allegria.

NASCITA E BATTESIMO

I figli erano considerati una benedizione di Dio, anche perché i lavori agricoli in montagna richiedevano la disponibilità di molte braccia nella famiglia. Perciò subito dopo il matrimonio aveva inizio l’attesa del primogenito e perlopiù non si trattava di una lunga attesa. Le donne gravide proseguivano in genere le loro tradizionali occupazioni sino alle doglie, per ricominciare poi a occuparsi delle faccende di casa qualche giorno dopo il parto e poi tornare di lì a poco al lavoro nei campi. Più desiderati erano i figli maschi perché significavano preziosa manodopera, la nascita di una femmina significava invece dover approntare un corredo per sposarla, per poi perderne la forza lavorativa che sarebbe stata appannaggio della famiglia dello sposo. Per le donne che portavano a termine la gravidanza anche il momento del parto rappresentava un grave rischio. Le donne partorivano in casa nella camera matrimoniale o nella stalla con l’intervento della levatrice e di altre donne della borgata e al più tardi la prima domenica successiva, si procedeva al battesimo, perché si temeva per la sopravvivenza del bambino. Il neonato veniva fasciato dal collo ai piedi, la testa era coperta con una cuffietta in filo di cotone lavorata con particolare cura. La culla era molto piccola, in legno decorato a mano, il materassino consisteva in un sacco di foglie di faggio molto pieno e sulle coperte era steso un drappo il più bello possibile. Il tutto era tenuto fermo con una larga fettuccia di tela che passava negli apposito fori praticati ai lati della culla. In alcuni casi il battesimo veniva amministrato in casa subito dopo la nascita dalla levatrice e poi completato con la cerimonia in chiesa.

In maggioranza i nati ricevevano due nomi, ma in realtà le persone erano identificate per mezzo di soprannomi, appellativi abbreviazioni che non comparivano nei documenti ufficiali. I nomi più frequenti nel 1900 al Coindo erano in ordine decrescente: per le femmine Maria, Domenica, Anna, Margherita, Angela, Maddalena, Caterina, Barbara, Giacinta e Marianna. Per i maschi Giovanni, Giuseppe, Antonio, Battista, Francesco, Pietro, Carlo, Michele, Stefano e Angelo. La levatrice in quell’anno era Versino Maria in Anselmetto. Le donne erano forti e ben sviluppate: allattavano il bambino fino a 3 anni e anche oltre. I piccoli nascevano in gran numero, ma anche assai di frequente suonavano le campane a morto: erano i più deboli, che venivano accompagnati al cimitero, nel 1900 nella parrocchia di Laietto il tasso di mortalità infantile nel primo anno di vita, sul totale delle nascite, si avvicinava al 20% ed un altro 8% non superava i 6 anni. I sopravvissuti, i selezionati dalla natura, potevano affrontare la dura vita con una certa sicurezza.

Alcune famiglie oltre ad avere una propria prole, usavano prendere trovatelli dall’Istituto per l’infanzia abbandonata, per avere da sei a otto lire al mese sino al raggiungimento dei 12÷15 anni e poi renderli o tenerli per sé. I genitori adottivi, a volte, pur avendo preso il piccolo con loro per ricavarne un compenso economico e per sfruttarlo sino all’inverosimile nei lavori agricoli, finivano per affezionarsi sinceramente alla creatura tanto da aiutarla in età adulta a metter su casa e famiglia con un ulteriore sussidio dalle 30 alle 120 lire (una tantum) da parte dell’Istituto per l’infanzia abbandonata.

I BAMBINI E LA SCUOLA

Proviamo ad immaginare in che condizioni andavano a scuola i bambini di quel tempo. Le famiglie montanare pur ritenendo i loro figli braccia per il lavoro nei campi erano molto convinte dell’utilità dell’istruzione difatti mentre l’analfabetismo a livello nazionale nel 1901 era del 48%, in Piemonte scendeva al 19% ed a Torino addirittura al 13%. Per capire la scuola italiana occorre risalire alla sua nascita, cioè alla legge Casati del 1859. Essa introduceva il principio dell’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione primaria, nonché quello dell’obbligo ai Comuni dell’istituzione delle scuole divise in due gradi: inferiore (I e II classe) e superiore (III e IV classe obbligatoria solo nei comuni con più di 4000 abitanti). L’istruzione era obbligatoria nel grado inferiore di due anni. L’obbligatorietà veniva però vanificata perché non c’erano sanzioni contro gli inadempienti. Molti bambini risultavano iscritti alla scuola ma poi, di fatto, la frequentavano solo quando non avevano incombenze lavorative o altre mansioni famigliari. L’economia famigliare, infatti, dipendeva molto dal lavoro minorile, allora legale a partire dai 12 anni di età: in pratica il bambino iniziava a lavorare appena poteva tenere in mano un attrezzo.

Solo la legge Coppino del 1877 sancirà l’obbligatorietà del corso inferiore della scuola elementare che da due anni passerà a tre, portando la durata totale in cinque anni (3+2) comminando sanzioni pecuniarie ai genitori che non provvedevano all’adempimento dell’obbligo scolastico dei figli. Le scuole furono distinte in urbane e rurali e furono aboliti i direttori spirituali. Il corso elementare inferiore che durava fino ai nove anni, comprendeva le prime nozioni dei doveri dell’uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dell’aritmetica e del sistema metrico decimale.

Si accedeva al corso superiore di due anni per mezzo di un esame. In tale corso si studiava grammatica, storia, geografia e geometria. L’obbligo fu stabilito soltanto per il solo corso elementare inferiore, fino ai nove anni d’età, riconoscendo di fatto il lavoro infantile, diffuso tra i fanciulli d’età superiore, una necessità vitale delle masse popolari. La legge Orlando del 1904, estese l’obbligo scolastico fino al dodicesimo anno d’età, riducendo di nuovo a quattro anni la scuola elementare, ma istituendo il V e VI anno nei comuni con più di 4000 abitanti. Dove previsti, il V e il VI anno costituivano il corso popolare. In tale situazione, dopo il quarto anno delle elementari, con un esame, si poteva accedere alle scuole secondarie, mentre gli alunni che non intendevano continuare gli studi potevano seguire il corso popolare. Nel 1900 i bambini/e generalmente terminavano gli studi alla terza classe, pochi maschi proseguivano sino alla quarta o quinta, poi non si era più considerati bambini, ma già due braccia che dovevano e potevano fare di tutto.

La scuola? Per il corso inferiore di tre anni era a Laietto (solo nel 1910 fu istituita la quarta classe a Laietto, prima si continuava gli studi a Mocchie) e i ragazzini vi arrivavano a piedi calzando gli zoccoli di legno, da tante frazioni, con il bello e il cattivo tempo, con i più grandi (anzi “grandoloni” perché qualcuno aveva già ripetuto la classe più di una volta) a fare da guida.

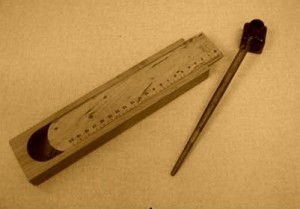

In ogni casa si acquistava un unico sussidiario che raccoglieva elementi di grammatica, aritmetica, geografia e storia e veniva poi passato ai numerosi fratelli più piccoli. Gli strumenti dello scolaro oltre il sussidiario erano la scatolina di legno che serviva da astuccio e che conteneva anche la matita, la gomma , la cannetta ed il pennino da intingere nell’inchiostro sul banco e il quaderno con copertina nera.

La cartella era fatta con la iuta che serviva a realizzare i sacchi per trasportare cereali o patate. La maestra, impartiva le lezioni a tre classi contemporaneamente in un’unica stanza. L’inchiostro lo dava la maestra, ogni mattina, in una boccetta di vetro.

D’inverno gli alunni portavano anche un po’ di legna per la stufa. Era difficile imparare a leggere e scrivere, soprattutto per i figli dei montanari, che non avevano esperienza di libri o di parole scritte. Gli insegnanti erano severissimi e si potevano permettere qualsiasi punizione corporale. In un angolo dell’aula, una sottile canna da sostenere i fagioli serviva alla maestra non solo per spiegare la lezione, ma anche per accarezzare le dita di qualcuno che chiacchierava o s’addormentava, con la testa sul quaderno. Ma non mancavano calci e schiaffi agli scolari disattenti o monelli e, la punizione più umiliante per un bambino, il cappello d’asino in testa. Non mancava anche quella dietro la lavagna in ginocchio su sassolini. Lo scolaro malmenato, non s’azzardava mai a lagnarsi con i genitori perché, altrimenti, a casa, avrebbe ricevuto il doppio delle botte. Come in tutte le scuole il corpo degli alunni era formato da intelligenti , meno intelligenti , diligenti , svogliati e da veri somari.

L’abbigliamento era assai misero: un berretto, una giacca, un paio di calzoni di fustagno a mezza gamba magari con rattoppi sulle ginocchia e sul di dietro, zoccoli di legno; le calze erano di lana filata in casa.

Le ragazze indossavano un gonnella lunga fino alle caviglie e d’inverno portavano sulle spalle uno scialle di lana. In generale il vitto giornaliero era: al mattino prima della scuola una scodella di latte crudo con pane o castagne secche ben cotte; a mezzogiorno polenta o minestra; condimenti, burro, latte, formaggio casalingo.

I BAMBINI E IL GIOCO

I bambini non avevano in genere molto tempo da concedere al divertimento, le bimbe aiutavano la mamma nelle faccende domestiche ed accudivano i più piccoli, i bimbi venivano avviati ai lavori nei campi. Anche qui, come in tutte le società povere, i bambini si costruivano da soli i loro giochi con i materiali che c’erano a disposizione e la fantasia diventava la materia primaria.

I giochi si facevano prevalentemente per strada o nei tanti spazi che la natura concedeva, c’era il piacere di fare parte del gruppo di mettersi alla prova riuscendo a superare le difficoltà. Molti giochi hanno un fondo comune di tradizione, in quanto l’uno l’ha imparato dall’altro e spostandosi lo ha modificato e adattata al nuovo ambiente e alle nuove abitudini. I giochi più frequenti erano il rincorrersi, il gioco del nascondino, il girotondo, il salto della cavallina e qualche bambola di pezza riempita di segatura per le bambine.

LA BEFANA

Fino agli anni precedenti la I° guerra mondiale nelle famiglie del Coindo solitamente era la befana a portare, nella notte dell’Epifania i doni ai bambini. Babbo Natale apparteneva, allora, alle culture del Nord Europa. La tradizione, infatti, voleva che i bimbi mettessero sotto il camino una grande calza per permettere alla Befana di riempirla di doni.

Quando si svegliavano al mattino e correvano in cucina dove troneggiava il camino e trovavano la loro calza gonfia e traboccante di roba, era davvero una grande festa per questi ragazzini che esplodevano di felicità. Cosa c’era nella calza? Venivano messe, mele, noci, caramelle, qualche biscotto. Ma quello che non mancava mai sul fondo della calza, per tutti i bambini, che durante l’anno qualche marachella l’avevano di certo commessa, era un bel pezzo di carbone, quello vero ben inteso!

LA MORTE

“A l’é passaje Catlin-a a diso ij piemontèis”. È uno dei modi più popolari con cui i montanari chiamano la morte ed in quel periodo non mancavano occasioni per morire prematuramente: epidemie influenzali, malattie infettive come la difterite, la tubercolosi, il tifo facevano sì che l’aspettativa media di vita si aggirasse sui 58 anni. Nel 1900 morì il mio trisnonno materno Pautasso Valeriano all’età di 89 anni, una delle persone più longeve (per quel tempo) della Parrocchia di Laietto. Quando in famiglia si verificava un lutto agli uomini veniva cucita una striscia di tessuto nero sul risvolto della giacca oppure portavano un bracciale nero alto circa 5 centimetri pieghettato intorno al braccio o ancora un bottone nero nell’occhiello della giacca. Il lutto per i famigliari stretti durava tre anni. Era più vivo che ai giorni nostri il senso di solidarietà e di partecipazione al lutto di una famiglia. I capi famiglia facevano visita all’estinto e con i ceri portati dal parroco segnavano con la croce la fronte del defunto; quasi tutti partecipavano ai funerali.

Secondo una vecchia usanza i parenti più prossimi del defunto non partecipavano alla cerimonia funebre ma rimanevano in casa. La veglia funebre consisteva nel recitare tre rosari interi. Tra un rosario e l’altro si faceva una pausa, si salutava il defunto, si scambiavano due parole con la famiglia, gli uomini bevevano un bicchiere di vino e si ritornava a recitare il rosario. Il giorno successivo si portava il feretro in Chiesa al Laietto ma non si celebrava Messa, il parroco benediceva la salma, diceva qualche parola di conforto ai congiunti e si andava al camposanto. Le famiglie in lutto erano supportate dalla comunità e i giovani, ad esempio, aiutavano le persone bisognose di braccia forti nei lavori più pesanti di campagna. Molte volte la domenica mattina i giovanotti andavano a falciare l’erba nei prati per le donne vedove con figli piccoli: esse avevano poi tutta la settimana per girare il loro fieno, ammucchiarlo e portarlo nel fienile. Certamente i nostri giovani avrebbero molto da imparare. La sera del 1 novembre, i campanari di Laietto usavano fare una veglia notturna in ricordo dei defunti. Accendevano un fuoco nella base del campanile e preparavano delle castagne abbrustolite. Chiunque si presentasse in quella notte riceveva un po di caldarroste ed un bicchiere di vino e gli era permesso di suonare un tocco di campana in ricordo dei suoi defunti. Naturalmente il vino e le castagne erano stati raccolti nei giorni precedenti tra gli abitanti del Laietto e borgate limitrofe.

LE MALATTIE

Una volta ci si curava in casa, con l’aiuto dei parenti o dei vicini di casa che portavano i loro consigli e, sovente, solo ricorrendo a quanto la natura e la casa offrivano. Se il male persisteva o peggiorava si ricorreva a chi conosceva le proprietà delle erbe (parroco e maestro, anziani o persone con doti particolari). In caso di lussazione o storte si andava dai “Rangiaòss o meisinor” e, in presenza di alcune malattie, da chi si sapeva aveva ricevuto il potere di guarire oppure nei casi più gravi si ricorreva al potere di guarigione della preghiera.

A giustificare gli esiti non desiderati delle lacune umane c’era sempre la rassegnazione delle culture semplici e la Fede che portava ad accettare con più coraggio e forza i dolori, le invalidità gravi e, in casi estremi, anche la morte. I nostri vecchi non amavano molto i medici (perché ci volevano i soldi e le famiglie non ne avevano), ma a differenza di oggi avevano una grande confidenza con la morte ed una strana rassegnazione di fronte alla sofferenza, consapevoli che “sempre bene non si può stare”. I rimedi qui descritti, di cui non conosciamo la validità, non vogliono essere né una guida né un ricettario, vogliono solo ricordare come le tradizioni popolari in tutte le occasioni riescono ad esprimere, con o senza ragione, la loro saggezza.

Reumatismi

Quando si soffriva di reumatismi si prendeva dal fienile un sacchetto di quel fieno che rimane sul pavimento, e che è formato da semi, petali e frammenti di foglie secche. Lo si metteva in un grosso paiolo di ghisa e lo si scaldava quasi al punto da prendere fuoco, poi si versava su un rozzo telo o lenzuolo di canapa grezza e si faceva adagiare sopra il malato quando era ancora molto caldo per un’ora o due. L’operazione, a distanza di sei-sette ore, si ripeteva per ben tre volte. Altro metodo era quello di applicare su una giuntura dolente o in una zona reumatica una foglia di cavolo verza facendola aderire alla pelle con un bendaggio e tenerla per tutta la notte.

Tosse

Per far passare la tosse, il raffreddore, la febbre ed il nervoso, si faceva bollire una manciata di fiori di tiglio in una scodella d’acqua. La tisana bevuta lentamente ben calda, ben zuccherata, staccava il catarro, invitava al sonno e quasi a guarire. Faceva bene per la tosse, prendere prima di addormentarsi un po di zucchero bagnato con grappa. A scuola, quando tutti tossivano, le maestre posavano sulla stufa una scatoletta piena di resina di larice e abete oppure bruciavano rametti di Lauro e Assenzio.

Prezioso consiglio per chi aveva la tosse era di mettere in bocca un dado di burro passato nello zucchero. Il burro, fondendo lentamente, faceva staccare il catarro, leniva il bruciore alla gola e lo zucchero toglieva al burro quel senso di grasso. Le nostre nonne dicevano: prima di andare a letto bevete una scodella di latte e miele e vedrete che vi alzerete quasi guariti. Era anche consuetudine appendere delle teste d’aglio (l’aroma dei poveri) dietro le porte per difendersi da arie malefiche e malattie.

Malattie della pelle

Per le malattie della pelle, per prima cosa purificavano il sangue bevendo decotti di radicchio o cicoria, nei quali era stata messa anche una manciata di riso. Consigliata la tisana di foglie di nocciolo.

Ustioni

In caso di ustioni, lavavano con acqua fredda la bruciatura, poi applicavano sulla parte dolorante fette sottili di patata. Non guariva la piaga? La coprivano con una patina leggerissima di burro fuso, oppure sbattevano l’albume dell’uovo con olio ed acqua fino ad ottenere una schiuma candida e leggera; poi l’applicavano sulla parte scottata.

Contusioni

Quando i bambini prendevano una botta in testa o da un’altra parte, per prima cosa mettevano sulla parte dolorante qualcosa di freddo: un cucchiaio, una pietra, una pezzuola bagnata nell’acqua fredda. In caso di contusioni, ematomi, per lenire il dolore applicavano una manciata di foglie di Achillea Millefoglie schiacciate e bagnate con aceto.

Slogature

Bagnavano della canapa nel bianco d’uovo montato a neve e con essa fasciavano l’arto slogato; la fasciatura asciugandosi diventava rigida; il giorno dopo la toglievano e a volte ripetevano l’operazione.

Puntura di calabroni, api o zanzare

Facendo pressione con una lama metallica facevano un piccolo segno di croce sulla puntura d’insetto e poi ci strofinavano la cipolla.

Mal d’ orecchie

Andavano da una donna che allattava un bimbo (una bambina non andava bene) si facevano dare un paio di gocce di latte e lo inserivano nell’orecchio che faceva male.

Mal di denti

Masticavano prezzemolo per calmare il male oppure applicavano un trito di cipolla sulla parte infiammata.

Mal di testa

Tagliavano una patata a fette e le applicavano sulla fronte tenendole ferme con un foulard mentre riposavano al buio.

Male al collo o torcicollo

Si prendevano dei noccioli di ciliegia in un grosso paiolo di ghisa e lo si scaldava quasi al punto da prendere fuoco, poi si versava su un rozzo telo a formare un sacchetto e si applicava sulla parte dolorante del collo.

Stitichezza infantile

Quando i bambini soffrivano di stitichezza, era frequente che camminassero con uno stelo di prezzemolo, unto di olio infilato nel sedere, oppure davano da bere un decotto di foglie di ortica.

Vermi intestinali dei bambini

Si schiacciava la parte legnosa di due piante di assenzio, gambo contro gambo, in modo da far fuoriuscire una goccia di linfa che somministrata pura al bambino lo guariva dai vermi oppure ponendo a contatto del corpo collane di spicchi di aglio o ingerendolo direttamente.

Mal di pancia dei bambini

Per curare il mal di pancia era abitudine applicare sulla pancia dei bambini un pezzo di carta da zucchero che era particolarmente assorbente, unto di burro che ha la proprietà di togliere l’infiammazione.

Calli

Si curavano applicando sulla escrescenza un bulbo di cipolla.

Consigli di una volta per non prendere i reumatismi

Non bere liquidi freddi o ghiacciati dopo una corsa, un lavoro pesante o se si è sudati. Non fermarsi all’ombra o alla corrente d’aria quando si è stanchi. Non tenere addosso indumenti bagnati. Dopo la mungitura, nella stalla, non lavarsi le mani o sciacquare il secchio nell’acqua fredda della fontana. D’inverno, prima di andare a lavare alla fontana, ungersi bene le mani con la sugna. Quando si ritorna dal bucato, passare le mani sulla fiamma ottenuta da giornali o rametti di ginepro o lauro e fregarle con grappa. Non stare a lungo seduti o coricati su terreno e erba bagnati e non indossare biancheria non ben asciutta.

Questa medicina dei poveri nulla poté fare contro la “febbre spagnola” che tra la fine di ottobre e la metà di dicembre 1918 causò nella Parrocchia di Laietto una quindicina di lutti tra i quali due bambini.

Autore: Gianni Cordola (scritto nel gennaio 2012)